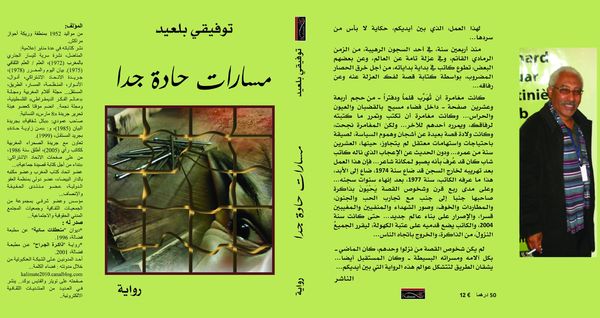

رواية" مسارات حادة جدا" تؤجل حتى بداية 2013

لأسباب خارجة عن إرادتي سيتم تأجيل إصدار رواية مسارات حادة جدا إلى مارس 2013

وحتى ذلك الوقت أترككم مع هذا الفصل

................................................

مــرت الأيام متسارعة تارة، ومتثاقلة تارة أخرى. غرق سعيد الأنبري في تعقب الأخبار ورصد ما يَمُوُر به المجتمع من أحداث، كانت الفترة مكتظة بالمتاعب والآلام، وكان لزاما على شخص مثله أن يؤدي أكثر من وظيفة، وأكثر من مهمة في هذا المجتمع المتشعب الأعطاب، على المستوى العام والخاص والأكثر خصوصية…

وكعادته، عندما كان يضيق بالشوارع وحصار البنايات الإسمنتية، وجد نفسه- مرة أخرى- يهرب إلى مقهى الشاطئ... من مكانه هذا يستطيع أن يرمي ببصره نحو الأفق، حيث تتعانق زرقة السماء بالماء والأشعة مع اللون. يمكنه أن يتتبع الحركة المدهشة لتحرك أميال من المادة السائلة، فأمام البحر يشعر برهبة عظيمة، تُشعره بالضآلة وتقربه من معنى الرحيل والفناء، بالمفهوم الذي يتضمن التحول وليس الاندثار... كم من كائن حي وقف أمام البحر ثم بعد سنة أو مئة سنة رحل. قبائل ومدن كانت هنا وارتحلت بعيدا أو إلى الأعماق.. والبحر قائم هنا لا يرحل... متحرك صاخب هائج لا يستكين ولا يَمَل… إنه هنا منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. هو من سيضع النهاية، يمسح سبورة الوجود، ويبقى الماء باسطا رداءه الأزرق على الأرض ومستلقيا على ظهره وجها لوجه مع السماء، يملأ الفراغ الساكن بالزبد بالقهقهات...

عندما كان سعيد يتجول فوق رمال الشاطئ، أي شاطئ، كان يتأمل كيف يمسح امتداد الموج آثار أقدامه من فوق صفحة الرمل، فيشعر بحزن الكائن الذي يتعقبه الفناء…

البحر يملؤنا بمعان كثيرة أقواها الحرية والشعور بالضآلة والزوال…

البحر أيضا محرض على الحب والشعر…

فكما يرتبط بالوجود والفناء فهو يرتبط بالحب، الحب في شموليته والحب على صعيد ضيق. وحيث يكون البحر والحب تكون الحرب... الحرب التي قد تتعقب عبر اللجة، بأساطيلها وجيوشها، امرأة جميلة استدرجها العِشْقُ إلى مدينة اسمها "طروادة"، فكان قتل وكان سبي وكان اغتصاب وجراح... هذا الارتباط بين الحب والبحر، المتوغل في اللاشعور والذي يرمز في الأحلام إلى الرغبة الجنسية، هو ما يجعله مكانا مباحا للعري الجماعي حيث يطلق الجسد العنان لحاجياته الدفينة المتمثلة في نشدان التحرر والرغبة في العودة إلى رحم الأم...

تذكر سعيد علاقات الحب التي دخل البحر طرفا فيها. النساء اللواتي تقلبن بين يديه، في وسط اللجة، وانزلقن حوله كالأسماك بملمس لزج مثير للغرائز، لحظة شعور الجسد الإنساني بحريته القصوى، عودته إلى طفولته الأولى، إلى بدائية الغابات والأمطار، إلى الماء بكل ما يرمز له في قاموس الحضارات المتعاقبة…

البحر يثير طرح سؤال المادة في صورها المتعددة من قطرة الماء التي تحملها النسائم إلى جنون تلك القطرة عندما تتحول أمواجا صاخبة ترتطم بالصخر وتحطم في طريقها الجسور والمدن والحواجز...

تأمل الأمواج التي تشكل ذلك الانكسار العنيف. الانكسار القوي الذي لا يمتُّ للضعف بأي صلة، حيث تتوحد أعلى درجات الاندفاع بأعلى درجات المرونة، تلك التي تحافظ على هذا الاستمرار البهي...

"الموج لا يموت أبدا، إنه يتجدد، حتى في لحظات الجزر لا يموت، إذ يرجع إلى البحر، أي إلى ذاته، لكي يعود مجددا، ساعة المد، موجا... وأن البشر، إلى هذا الحد أو ذاك، يشبهون موج البحر. برغم الفناء الذي يتعقبهم فهم محكومون بالعود الأبدي، وأن هذا العود يتم عن طريق الإبداع أو الإنجاب، الإبداع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من فكر خلاق، ومن حرب عصابات داخلية على النفس وعلى الأفكار والاتفاقيات الْمُبَلِّدة للروح والشعور..."

للبحر تأثير كبير على العقائد وعلى الأعراف والتقاليد... وفي اعتقادي أن الشعوب، أو البشر الذين يقطنون بمحاذاة البحر أناس مزاجيون جدا، ليس بالمعنى السيئ، ولكن بمعنى أنهم قد يعبدون أصنامهم اليوم ويحطمونها غدا. لذا كان إسهامهم، في تطور حركة الفكر، غاية في الأهمية...

البحر بوابة مشرعة على الآفاق البعيدة، لذا فهو مرتبط بالتيه والسفر نحو عوالم مجهولة، نحو ما لا نتوقعه أبدا: نحو أرض "بكر" داهمتها جيوش غزاة تدعمهم حضارة مدججة بالصلبان والبارود، يقودها رجل مهووس بقدسية مسعاه، أخطأ الطريق في سعيه إلى منابع ثروة الشرق، ففتح جسرا للنهب والإبادة... انطلق من الهنود الحمر وحضارة "الإنكا Inca" و"الأزتيك Aztec" "المايا" وما زال مستمرا في نهب شعوب أخرى وإبادتها...

والبحر أيضا بوابة نحو الموانئ المنتظِرة قدوم بحارة من أجل ليلة عابرة في حضن حب برائحة التبغ وبطعم خمر معتقة وجلد لوحته الملوحة والشمس... قد يكون جسرا باتجاه وهم في الضفة الأخرى، ينتهي بنا إلى قعر أو إلى التشرد في أزقة مدن لا نتقن لغة أرصفتها...

البحر أخيرا، بكل عظمته، ابن قطرة الندى والجدول وتواضع قمم الثلج التي تُسَيِّر إليه الأنهارَ مدفوعة بوله العاشق الذي ينشد التوحد مع الأصل...

يخالج دواخله إحساس مخملي مدغدغ كلما تأمل البحر، وأنثال مثل هذا الكلام الذي لا يدري أين قرأه أو سمعه، ذاك الذي يتكرر بلغات وأساليب متعددة، ويزداد امتدادا لكأنه كل الفضاء الأزرق، ويزداد عمقا كلما ضربت موجة صخرا، وكلما تمرغ ماء على صدر رمل مزين بالأصداف. أو كلما لثم ثغرٌ ثغرا وتدلت ضفائر امرأة ونهداها على رجل أسلم كل أسلحته وأفرد ذراعيه لاستقبال البهاء...

وضع أوراقه فوق المائدة، بعد أن طلب من النادل منشفة لمسح رذاذ تراكم على سطحها. أشعل غليونه، الذي أصبح يستعمله خلال هذه الفترة التي تتطلب أكثر من جلسة اختلاء مع الذات. طلب فنجان قهوة مُرَّة وسرح ببصره نحو البعيد…

الشاطئ في هذه الساعة، من انسحاب النهار الربيعي، يكون شبه خال. صيادون متناثرون فوق الشاطئ. مجموعة من المتسكعين. كلب يجري نابحا في وجه الأمواج. نساء يجمعن الطحالب. الشمس بدأت تصبغ الأفق بلونها القاني. باخرة تمر ببطء شديد، كأنما في لوحة تشكيلية. الصخرة العظيمة، التي تشبه الجزيرة، مقرفصة وسط اليم، منذ عقود وهي مقرفصة لا تتزحزح. "الكازينو"، الآيل للسقوط والذي سحبَ الماءُ من تحته الرملَ والحجارةَ، بدا كضرس تعرت جذوره…

ومن بعيد، عندما عاد بنظره، أبصرها عائدة من جولتها المعتادة بمحاذاة الماء.

امرأة جاوزت العقد الثالث بقليل، لكنها احتفظت بكل مميزات الشباب الأول. كانت تتهادى في مشيتها دون تصنع. كُلٌّ متناسقُ الأجزاء، أثناء الحركة تتشكل مقطوعة، بلحن خفي، يهز الناظرَ التجاوبُ الحاصلُ بين مكوناتها.

امرأة تعرف قيمتها. تدرك أنها محاصرة بالعيون وأنها متميزة وأن الطبيعة وهبتها ما يجب أن تحافظ عليه، وتحميه من العبث. فالجمال سلاح ذو حدين، لذا اختارت أن تسيجه بالاتزان…

عادة ما كانت تنزل الدرجات الإسمنتية السبع إلى الرمل مباشرة، بعد أن تركن سيارتها في المكان المخصص لذلك، وتتجه مبتعدة نحو الشرق. كان يتتبع خطواتها المتئدة حتى تغيب تماما في البعيد، وبعد ساعة تظهر عائدة لتأخذ مكانها المعتاد، في المقهى، حيث تراقب مغيب الشمس... وبحلول المساء تغادر…

كان النادل يستقبلها بحفاوة زائدة يشارك فيها، في أحيان كثيرة، صاحب المقهى. تأخذ عصير برتقال ثم قهوة سوداء. تشعل سيجارتها. تقلب صفحات بعض الجرائد وهي تنظر من حين لآخر إلى البعيد…

هذه المرة احتلت المائدة القريبة من سعيد. تأملته وهي ترشف من كأس عصير البرتقال. وعندما التقت نظرتاهما ابتسمت له. رد على ابتسامتها بحركة من رأسه محييا. عندما وضع النادل كأس قهوتها، وابتعد كعادته، أخرجت سيجارتها، وبدأت تبحث عن علبة الكبريت. تطوع سعيد لإشعال سيجارتها. شكرته متلفظة باسمه. اندهش لذلك. هذه المرأة تعرفه. وحتى لا تفلت منه الفرصة، التي كان ينتظرها منذ مدة، بادرها:

- معذرة، هل لدينا صديق مشترك؟!

أجابت وهي تبتسم:

- صحيفة الحرية. إنني قارئة لكل ما يُكتب في الصحف الملتزمة…

ووجد نفسه، بعد حوار قصير، ينضم إلى مائدتها، وما هي إلا هنيهة حتى اكتشف امرأة محيطة بكل ما يدور في المشهد الثقافي محليا ودوليا، قادرة على تفتيت ما هو مركب وإعادة بنائه بشكل جديد، كلامها مدعوم بالأرقام، وحقائقها- وإن لم تعلن عن ذلك- مستقاة من مصادر مطلعة...

كانت تتكلم بحرارة وطلاقة دون أن تشعرك بأن هذا الذي تقوله من باب اليقينيات النهائية. كانت تنتقل من السياسة إلى الثقافة إلى الاقتصاد، تكسر جفاف الأرقام ببيت شعر أو مقطع من أغنية...

وهي تتوغل في الحديث كانت أصداء أرواح تخطر بباله، وكان يشعر أن لهذه المرأة علاقة بأفكار وأشياء سمعها يوما، تَمَّ فيها استعمال نفس التعابير للإفصاح عنها....

ها هو أخيرا أمام امرأة ذات فكر وبجمال باهر. تذكر الصديق الذي قال له يوما، عندما وضع مواصفاته (الجمال والفكر والجنس الحار) كشرط للزواج، بأنه بَحْثٌ عن المستحيل.

سرقهما الوقت، وهما يخوضان في مواضيع كثيرة وعلى رأسها أحداث الساعة، وقبل أن تنهض وتدفع حسابها وحسابه، عرضت عليه إيصاله في سيارتها إلى حيث يريد... وفي الطريق، ومن أجل إكمال الحديث الذي تشعب، كانا قد اتفقا على العشاء واحتساء كأس سويا.

كانت تقود سيارتها بطريقة تشي بالتحكم وقوة الشخصية. تغير من السرعة بعصبية لم تستطع إخفاءها، فَيَلْمس ظهرُ كفها فخذه فيشعر بإحساس غريب يجتاح كل جسده... حانت منه التفاتة إلى الأسفل، بعد أن لمسته في إحدى المرات، فاصطدم بصرُه بساق تمتد إثارتها، عبر فتحة الثوب (الذي لم ينتبه إلى أنها شقته لِتَسْهُلَ حركة رجلها أثناء القيادة)، تيارا صاعقا حتى دقات قلبه المتسارعة…

بعد أن أغلقت باب السيارة، طلعت، مسرعة، بخفة ابنة العشرين، الدرج. دلف خلفها ليفاجئه جو المطعم الصيني الذي قررت أن يكون المكان المفضل للقائهما الحميمي الأول. أحس وكأنه يدخل تاريخا يسكن دماءه الحمراء... المسيرة الكبرى التي قطع فيها شعب من الفلاحين الفقراء آلاف الأميال من أجل بناء صين جديدة تستطيع هزم الاستعمار الياباني، لتشرق شمس الحرية على عقول وبطون جائعة للخبز والحرف، في دولة واحدة تضم أكبر تجمع بشري فوق هذه الأرض، وبناء إمبراطورية الفلاحين والعمال على أنقاض إمبراطورية السلالات وأمراء الحرب. السور العظيم الذي يقبع خلفه "هاجوج" و"مأجوج"([1])، أولئك الذين سمع في طفولته أنهم يحفرون بالليل والنهار وعندما يخترقونه تقوم القيامة فوق الأرض. تذكر مقولة: "اتركوا الصين نائمة. عندما تستفيق الصين يهتز العالم"... الثورة الثقافية سنة 1968. ماو تسي تونغ قائد الثورة العظيم…

كان المكان يعبق بالتداعيات، وكان هو على استعداد لكي يقوم بكل الإسقاطات الممكنة، ولأن يمخر في لجة الاستيهامات…

بعد العشاء انتقلا إلى خمارة تفتح بابها للوجوه الخاصة. من كوة في الباب تعرفوا عليها. رحبوا بها وبه. وفي ركن قصي جلست يحجبها ضوء خافت عن القلة المتواجدة بالمكان الذي تم تأثيثه بعناية فائقة…

أبحرا في حديث طويل عريض متشعب تحفه أمواج الدوخة المتلاطمة، كانا يحتسيان يقظة من لجة الكؤوس... ومع التوغل في الشراب، كانا يقطعان المسافات نحو بعضهما البعض في لهاث لا يسمعه سواهما. كانا يرتفعان فوق الحاضر والناس، تحفهما موسيقى خفية لا يدركها غير العشاق، وكانا يتقدمان باتجاه صحو وكأنما انبلجت من ظلمة ثقيلة طَرِيقٌ نَيِّرةٌ تؤدي إلى مساحة ضياء، ضياء نستطيع أن نلمسه وأن نستحم فيه من أدران آثامنا والقروح…

بعد منتصف الليل بساعة ونصف خرجا مترنحين. اندس قربها في السيارة. ضغطت بثبات على دواسة البنزين (accélérateur). كانت تقود سيارتها حافية القدمين. توجهت به خارج المدينة. كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق الساحلي الخالي، في هذه الساعة، من العابرين والسيارات، والمفتوح على المجهول...

وبعد نصف ساعة انحرفت نحو الشاطئ. أوقفت السيارة بين كامة من الأشجار. جرت حافية نحو سلم حجري يصعد نحو الرمل، وبيدها قنينة خمر لم يدر من أين أخرجتها. لوحت بيدها: "عكاز آخر الليل هذه القنينة…"

ابتعدت مسرعة. كان هناك زقاق ضيق بين مجموعة من المنازل الصيفية الخالي معظمها في هذه الفترة من السنة. وقفتْ فوقفَ خلفها مبهورا. الشاطئ أمامهما فارغ. تحسس المدية التي يحملها دوما معه. نزلت درجا صخريا يؤدي إلى الرمل مباشرة. كانت تتوقف لتكرع من القنينة التي بيدها، ثم تعدو نحو الماء الذي كان في حالة انحسار في تلك الساعة من غبش الليل. كانت تتوغل وهي تضحك بصوت عال. ارتمت في إحدى البرك التي تركها خلفه الجزر. التفتت تشجعه، وقد التصقت ملابسها المبللة بالجسد الذي يحمل سرا ما. اعتقد دائما أن جل الأجساد النسائية تحمل سرا ما وأحيانا أسرارا خطيرة، ومن هنا كان يستطيع أن يفهم لماذا يُحكِمون الحصار على صوت المرأة، لأنه عندما يتحرر صوت النساء تسقط الصروح الزائفة التي يحميها الكتمان، وكل المقدسات التي شَيَّدَ عليها المتسلطون، بكل فئاتهم ودرجاتهم، سُلطتَهم. لا سلطة بدون زوايا مظلمة. لا سلطة بدون قانون للصمت...

عاد لتأمل الجسد الذي تمتزج فيه أعلى درجات الأنوثة بنفحة من ذكورة خفية لا يدركها إلا من خَبِرَ أسرار الجسد، وأدرك بأن الأنوثة والذكورة تصنيف مؤسس على القهر، لجأ إليه مُجتمعُ التَّمَلُّكِ للقيام بعملية أول فصل عنصري، ما زالت ممتدة حتى الآن، فرسم الحدود وأقام الحواجز وَرَوَّضَ الجسد البشري ليصبح رجالا ونساء أسيادا وعبيدا وإيماء، إناثا وذكورا، فحولا ومخنثين، ومارس كل أنواع الإرهاب الفكري والنفسي والجسدي، من أجل أن يستمر هذا التقسيم تحت حماية الكتمان والصمت، وكل أنواع العقاب، إذا لزم الأمر...

اشرأبت نحوه بكل نبضها، وصدرها الذي يرتفع وينخفض... سالت بسمتها المعتقة باتجاهه، فبدا تشجيعها إغراءً حرك الدماء في عروقه، فاندفع نحوها ونحو الماء. سقطا متشابكين. تبادلا الارتواء من القنينة. كان الشاطئ يمتد شاسعا وساكنا، تحت سماء ربيعية ما زالت تحمل بعض سحابات من فصل الشتاء. لم يكن هناك غيرهما. كانت تعدو فيعدو وراءها. تهرب نحو الماء فيتعقبها، وكان البحر- في هذه اللحظة من الجزر- يزأر خلف حاجز الصخر، وكانت الأمواج تثب على الحاجز كأنها خيول تسعى إلى التحرر لتعدو نحوهما…

ارتمت على ظهرها فوق الرمل. ارتمى قربها، كانا يلهثان. وضع رأسه فوق سرتها. رغب في أن يتمرغ فوق جسدها. تدحرج حتى قدميها، قبلهما. استمر يتدحرج فوق الرمل المبلل. تدحرجت نحوه. اختلط الجسدان المبللان بالرمل. بدأت الأرض تلهث. بدأ الموج يرتفع مع المد. كان القارب يتسلق الموجة العارمة. كانت الموجة تلحس القارب. تغرس فيه أظافرها فيصرخ من الألم واللذة. كان القارب يشق اللجة إلى نصفين، يحمل من كل شيء زوجين. يصارع وسط الطوفان من أجل أن تستمر الحياة… وعندما صرخت تلك الصرخة التي غطت على صخب البحر وهما في قمة الموجة أصابه دوار شديد فغرس أصابعه في الرمل حتى لا يجرفه التيار إلى البعيد... أحس، وهو يُلْصق جَسدَهُ ووجهه بالرمل المبتل، بنبض الأرض، بِوَجيبٍ يشبه خفقان قلب أنثى خائفة... الأرض ترتجف خوفا على المحبين. الأرض قلب كبير يعج بعناصر الحياة والموت، ولا شيء- غير الحب الحقيقي- يجعل عناصر الحياة تتفوق على عناصر الموت… إنها من المرات القليلة التي شعر، بعد لذته الكبرى، بدوران الأرض...

مد يده نحو الجسد الممدد، مرر كفه على الخدين اللذين التصقت بهما حبات الرمل...

منذ سنوات البنفسج والحلم، وحواس الشهوة كانت لا تزال طرية. جرب مثل هذا الإحساس عندما كان يهرب، من أزقة حيه الفقير، صحبة تلك الصبية النشالة، نحو البحر. كانا في طور تجريب الرغبات الطفولية على جسديهما، الجسدين اللذين كانا يعرفان تغيرات غريبة عن سن البراءة...

يقتحمان شاطئا خاليا بدون خوف. يتسللان، زاحفين على بطنيهما، تحت أغصان شجيرات قصيرة ذات أوراق خشنة. يمارسان لعبة اللمس الحذرة، وعندما يتغير حجم الأعضاء، يجريان عاريين نحو الماء من أجل إطفاء لهيب الجمر. كان البحر، وقتها، يصاب بالهياج كلما ولجته تلك الصبية العارية النهدين. نهدان شامخان شاخصان إلى الأفق. يتحول كل تماس، بهما وبالعالم، إلى اشتعال. حينها اكتشف بأن بعض اللهيب لا يطفئه الماء، بل يزيده أوارا…

يهربان من الحريق الذي يلفهما نحو مخبئهما، وهناك كانت تختلط الرغبة بالرمل وتَحُولُ الخشونةُ دون ارتكاب الحماقات التي كان الماء قد أضرمها في الجسدين المتلاصقين بِدَوَّامَةِ لُجَّتِهِ…

الماء ليس دائما محرِّضا على التطهر... الماء بكل نقائه قد يدفع بنا إلى ارتكاب الخطيئة... الخطيئة ليست دائما ممارسة الجنس، إنها الاقتتال وإزهاق الأرواح من أجل بحيرة أو ساقية ترمز للخصب والحب... القتل الذي تستباح فيه الحياة والأعراض، وما ملكت الأيمان...

تذكر ماري كريستين والشاطئ الخالي فجرا إلا من كليهما، في خريف جاء قبل الوقت، وجريهما عاريين فوق الرمل... ماري كريستين علمته أن يتخلص من الخوف عندما يحب. علمته كيف يسخر من العيون التي تتعقبه عندما يكون على شاطئ العشق. علمته أن يترك كل شيء وراءه عندما يصاب بِالْوَلَهِ الجميل، لأن الحب وحده ما يستحق المجازفة... كانت تغني له:

Quand tu aimes il faut partir

Quitte ta femme quitte ton enfant

Quitte ton ami quitte ton amie

Quitte ton amante quitte ton amant

Quand tu aimes il faut partir

إذا أحببت يجب أن ترحل

اترك زوجتك اترك ابنك

اترك صديقك اترك صديقتك

أترك حبيبتك اترك حبيبك

عندما تحب يجب أن تذهب ([2])

وعندما طلبت منه أن يترك وظيفته ويجوب وإياها الدنيا أحس بالخوف. بالرغم من أنه لم تكن له لا زوجة ولا ابن، فكر في العواقب، وفي التشرد الذي ينتظره وينتظر من ينتظرونه آخر كل شهر ليبعثروا راتب الوظيفة الهزيل. وقتها أدرك أن هذا البلد يقضي على فرص التحرر وعلى فرص الحب كما أجهض في السابق الكثير من الأحلام، التي ملأت رؤوس شباب تواق إلى الغد الأفضل...

تذكر نرجس... تذكر كل النساء اللواتي كان البحر قاسما مشتركا في تجربته العاطفية معهن، وأغرق ما تبقى من اليقظة فيما تبقى من القنينةِ التي جرتْها، بعد أن أُفرغتْ من رحيقها، أنامل ما تبقى من الجَزْر...

عندما فتح عينيه، بفعل ضوء النهار المتسلل من وراء الستائر، أدرك أنه ليس في غرفة نومه. السرير الذي ينام عليه الآن يتسع لأكثر من اثنين، ولأكثر من فرس حرون، ولمليون ساعة من نوم الساهرين من قسوة العراء. غرفة نوم تحرض على كل الشهوات التي يزخر بها جسد رجل مثله: شهوة القراءة في المكتبة المعلقة فوق الرأس. شهوة الشراب من القناني المرتبة بشكل مغر على رف أمامه. شهوة الإنصات للموسيقى الهادئة المنسابة. شهوة البطن في الثلاجة الصغيرة التي عندما فتحها وكأنه فتح بابا نحو الجنة... فواكه من كل الأنواع، مشروبات غازية وروحية ومياه معدنية، حلويات مثلجة، الطراوة التي تمتد نحوه، من جوفها البارد والأنيق، فتخفف العطش والاحتراق الذي بداخله.

مد يده إلى قنينة ماء معدني. صبها في جوفه. تحرك متأملا الغرفة الشاسعة. لوحة "آنسات أفنيون" لبيكاسو على الجدار، وقد برع مقلدها حتى لََتََََخَالُها الأصلية... تمثال من رخام فوق منضدة يمثل جسدين عاريين في حالة هيام…

انْتَبَهَ إلى نفسه...

كيف خلع ملابسه...؟

في أي وقت من تداخل الظلمة والنور، ومن انحسار رداء الليل عن ساق النهار، وانبلاج الفجر من أحشاء العتمة، في أي وقت من غياب الإدراك، جيء به إلى هنا؟!

يذكر أشياء حدثت كما في الحلم: امرأة بشراهة ألف فم تقبله، وتعانقه بألف ذراع، تلف حول ساقيه ألف ساق. رحم يحتويه فيغوص منزلقا إلى الداخل، يتحول جنينا في بطن أنثى، يمكث هناك حتى تنبت له لحية وشاربان، يمزق غشاء اللحم الذي كان يلفه بالدفء والنبض ويخرج عاريا، من بين الصلب والترائب ومن رحم العدم، نحو الغابة. يغتصب أول امرأة يجدها أمامه، يقتل أول إنسان يصادفه. يحفر بأظافره أسماءه المتعددة فوق لحاء الشجر، تباغته الشمس فيسجد لها معتقدا أنها إلهه، يطلع القمر، فتُداخله أول ارتعاشات الشك حول من منهما إله. يجوب الغابة يؤمن ثم يكفر، يُنَصِّب آلهة على مقاسه ثم يحطمها. يصنع أسلحة ليدافع بها عن نفسه أمام الحيوانات الشرسة، من أجل أن يهاجم ويصطاد ويغزو ويحتل، ثم فقط من أجل أن يُرضي نهمه للقوة... يتقدم في الغابة صارخا وعندما يتقوى ويتجبر يصرخ، في كل الكائنات، أنا ربكم الأعلى…

هل كان ما رآه حلما أم كابوسا…؟

تأمل جسده العاري في المرآة العريضة التي تعكس السرير. كانت به خدوش من معركة ضارية مع لبؤة حقيقية. ارتدى قميص نوم وجده قرب السرير. أزاح الستائر قليلا ليطل على الشارع، اصطدم بصره بحديقة وجدار عال تكسوه الأعشاب. أدرك أنه في إحدى الفيلات...

عادت الهواجس القديمة. قد يكون وقع أخيرا في فخهم. امرأة سائبة لا تخشى العواقب، وخمر رفيعة و"فيلا" فاخرة...

استدار حذرا. فتح بابا جانبيا، ما زال في غرفة النوم دائما، حمام بكل مقوماته، فَكَّرَ في الاستحمام وقضاء حاجته. أَجَّل ذلك إلى ما بعد اكتشاف المجال. غادر غرفة النوم. عبر ممرا فسيحا على جنباته أبواب مغلقة لغرف عديدة. وقف مشدوها أمام بهو واسع ومزين بالقطع الأثرية واللوحات كمتحف. صُورتها فوق أثاث من الخشب العتيق، تحيط بها بعض التحف الصغيرة الحجم. هناك قصدية في عدم إثقال المكان... مجلس لشرب القهوة أو النبيذ. مجلس للسمر. في ركن شبه خفي، قاعة تتوسطها مائدة للولائم. قبل ذلك على يسار الداخل مغسل ودورة مياه من الرخام. درج عريض، مفروش بزربية تركية، يصعد بك إلى الطابق العلوي...

هذه الأبهة غَذت هواجسه. حاصرته المخاوف. هذه المرأة من تكون؟

ندم على أنه لم يطرح هذا السؤال من قبل. الخمر تعبد طريق ارتكاب الأخطاء، تجعل المرء يتزحلق بسهولة باتجاه الهاوية. لكن الجلوس إليها، ومعرفتها وثقافتها الواسعة، هو ما جعله يقتنع بها وليس الخمر، بل، وأكثر من ذلك، كان مستعدا لأن يلاحقها إلى آخر الدنيا، كما كان يُردد مع نفسه. لكنه لم يتصور أن تكون بهذا الثراء. ومن قال إن هذا القصر قصرها، ألم يكن التهور، الذي كشفت عنه، بعد خروجهما من المطعم، كافيا لإثبات أنها قادرة على التسلل لأي بيت أو مكان ليس في ملكيتها. ألم تصرخ أمام البحر: "هذه الدنيا ملك لنا جميعنا. العالم ملك للإنسان، فلماذا يستحوذ البعض على الثروة والجاه والبعض يتخبط في البؤس والمذلة…؟! ألا نولد كلنا عرايا..."؟

لم يكن ينقصه إلا هذه. سعيد الأنبري وجدوه متلبسا باحتلال أملاك الغير، ومحاولة السرقة… وتطلع الجرائد بالبنط العريض: "سعيد الأنبري... سقط القناع عن المحتال الكبير..." ويسردون ألف قصة عن براعته في النصب والاحتيال، وعن أرصدته في البنوك المتعددة، وعن استعمال الخطاب المضاد للقهر من أجل الخداع والتستر... "سعيد الأنبري... السرقة باب من أبواب استعادة ثروة الشعب بدون ثورة..."؛ "العاشقة الجديدة للزير مثقفة ومحتالة..."... وتتناسل العناوين، وتتشعب التحليلات، وجلادك يجد الغطاء الأمثل لتصفية حساباته القديمة، وخصومك السياسيون يجدون ضالتهم أيضا...

لكن أين اختفت المجنونة؟

ومرت برأسه فكرة فظيعة ملأته رعبا…

ماذا لو وجدها جثة هامدة في أحد أركان هذا البيت؟ ماذا لو قُتِلَتْ أو انتحرت؟

ليس من المستبعد أن يتم جرهم من الشاطئ إلى هنا...

يفهم الآن لماذا لم يتذكر كيف دخل ومتى وصل...

"سعيد الأنبري يقتل آخر عشيقاته..."، "ألقي القبض على الصحافي المتطرف متلبسا بالاغتصاب والقتل..."؛ "آخر ضحايا سعيد الأنبري... سيدة في الثلاثين من العمر..." ويحاول المقربون منك البحث لك عن الأعذار، دون دراية منهم أنهم ينضمون، بذلك، إلى جوقة الإدانة...

وبدأ يفتح الأبواب الجانبية واحدا واحدا... ركض مسرعا نحو الطابق العلوي ولم يعر انتباها لأي شيء. لقد كان يبحث عن الجثة. أين اختفت الجثة إذن...؟!

يرجح الآن احتمال السقوط في الفخ الذي طالما نُصب له... لم يَكوُنَا لوحدهما في المطعم، ولا حتى وهما بالمقهى على الشاطئ ...

عندما كانت تقود بسرعة، كانت تعرف أن أحدا كان يتعقبهما. في البحر كان هناك من يتلصص عليهما ويلتقط صورا لكل ما يقع…

كانت هناك خطتان، تعوض إحداهن الأخرى، فإذا فشلوا في اختطافهما معا، لسبب من الأسباب، تكون الصور الْمُلْتَقَطَةُ كافية للابتزاز أو لإحداث فضيحة...

عندما أعياه البحث ولم يعثر على أي جثة، توقف عن مجاراة هواجسه...

جلس في الدرج العريض، وهو يتصبب عرقا. أخذ، وهو يستريح، يقلب الأمر من جوانب أخرى... وعندما لم يتوصل إلى أي شيء، جر رجليه ودخل تحت ماء الدوش البارد. أحس بانتعاش، برغبة شديدة في الأكل وفي كأس نبيذ باردة تزيل عطشا غريبا يزيده الماء اندلاعا ويزداد الحلق به اجتفافا…

عندما كان يتم اعتقاله، لتلك الفترات التي قد تطول وقد تقصر، غالبا ما كان يحلم بسجن تتوفر فيه، كما يحلو له أن يردد، الظروف الإنسانية. كان يعتقد أن السجن ما كان ليكون قاسيا ومخيفا لو شاطرتك الزنزانة امرأة جميلة تجيد التسامر والجنس ولعب الشطرنج، وثلاجة فيها ما لذ وطاب مما يُؤكل ويُشرب، وجرائد وتلفاز… اليوم يكتشف أن جوهر السجن هو أن يتحكم في حريتك الآخر، أن تُجْبَرَ على البقاء في مساحة معينة رغم أنفك، أن تفقد القدرة على الاختيار...

السجن يَبقى سجنا حتى لو كانت مساحة زنزانتك قصرا، كالذي هو فيه الآن، أو كانت مساحة سجنك وطنا بأكمله…

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة مساء وثلاثين دقيقة عندما فتحت الباب الضخم بالمفتاح ودخلت محملة بالجرائد وبعض الكتب. تركتها تنزلق من يدها فوق الوِثاب. أزاحت معطفها، ثم التفتت إليه كأنها تراه لأول مرة، ومن خلال ابتسامة عريضة خاطبته بلطف متناه:

- هل استراح حبيبي من عناء البارحة…؟

كان يراقبها، مُذْ دخلت، بشعور غريب، مزيج من الغيظ والفرح والحزن والشك والشوق أيضا… وفي صوت ملؤه الشك والحذر، سألها:

- أين تأخرت...؟

ثم في حدة طفيفة ممزوجة بعتاب:

- ولماذا اعتقلتني في هذا القفص الباذخ…؟

مبتهجة ردت، وهي تجوس ببصرها محتضنة كل جزء منه:

- منذ متى لم تخلد إلى الراحة...؟ ارتأيت أنه من حقك أن ترتاح… إنني رؤوفة بالخيول الأصيلة، لقد عدوتَ كثيرا حتى كدتَ تموت من اللهاث والإعياء. ولندرة فصيلتك من الواجب أن أرعاك…

ابتسمتْ، مرفقة ذلك بغمزةِ إغراء. وضعت حدا لأسئلته بقبلة على شفتيه الدسمتين، ثم غابت لتعود بعد ربع ساعة بلباس فضفاض يلف مفاتنها... وضعت صينية أمامه فانسدل شعرها المبلل وانحسر الثوب عن استدارة نهدين ما زالا يكتنزان كل العنفوان الذي تملكه أنثى قادرة على إسكات جوع رجل أَجَّلَ الكثير من المتع والملذات إلى زمن آخر…

في غنج، وهي تحدق في وجهه، تركت مكعبات الثلج تنزلق، من بين أناملها، في كأسه، متعمدة أن تحدث رنينا متناسقا عند اصطدامها بالقعر. صبت لهما بطريقـــــة يكون معها للخرير نغمته المحرضة. رفعت كأسها في حركة مسرحية وهي تقول:

- في صحة هذه الساعات التي نسرقها من زمن الإحباطات والأحزان…

رفع كأسه. قربها من كأسها، فصدر رنين مكتوم:

- في صحة أنوثتك التي أعادتني إلى أيام الجنون، وخلصتني من طعم هزائمنا الشاملة…

كانت تجلس عند قدميه. تنظر إليه من تحت. كان يدرك ما معنى أن ينظر إليك شخص من تحت. جربَ ذلك عندما تخفى عن متعقبيه في مهنة ماسح أحذية، ورأى ذلك في عين طبيب الأمراض التناسلية...

الإنسان كائن غريب عندما ننظر إليه من تحت، والأكيد أنه كذلك عندما ننظر إليه من علو شاهق، مع اختلاف في النظرتين. إن أغلب ما اكتسبناه- ونحن ننظر إلى بعضنا البعض- لا يعدو أن يكون نظرتنا المعتادة لأنفسنا من خلال مرآة، مع ما يغلف هذه النظرة من إسقاطات واعتيادية…

كانت نظراتها، التي تتسلقه، تحمل شعورا بالاستجداء. مشحونة بصراخ معجون بشوق عتيق. نداء قادم من بداية الدهر، عندما كان الإنسان قريبا من الطبيعة، متوحدا معها…

كان عنقها ينزل كشلال باتجاه نهدين مكتظين بالارتواء…

أناملها كانت، كحية، تسعى فوق المواقع الحساسة من جسده...

عيناها تحولتا إلى بحيرتين من ضوء القمر، حيث تنعكس على صفحتهما غيوم لمساءات مليئة بالوحدة والحزن… و…

وانهار الجبل. سقطت، من فوهة البركان، ألسنة اللهيب، فوق شفاه غطتها يبوسة صهد الجحيم… التقى الجسدان المشحونان بالبارود والكبريت فاندلعت حرائق السنين، وصعد دخان غطى الأجواء يتخلله صهيل خيول جريحة شُدَّت منذ قرون لقيود سكها الأباطرة والجبابرة ورجال الدين… تمرغت الأشجار متشابكة الأغصان، تدثرها النيران، فوق الأرض. وعرف الطين أصله فتشكل كما أمرت بذلك الشهوات، وعرف الماء أصله فتبخر متصاعدا مع الصراخ والأنين… ولم يعد الشيء هو نفسه كعهده به أوقات الصحو، وفقدت الأسماء مبرر وجودها، ولم يعد اللسان في حاجة لتلك الكلمات التي نستعملها عن بعد... وفي لحظةٍ، مختلفة وعصية عن الوصف، عبرتْ- من بين الجسدين- خيولٌ فُكَّت من إسطبلاتها، جموعٌ هاربة باتجاه السهول، أمواتٌ تركوا قبورهم يجرون أكفانهم باتجاه الحياة، طوابيرُ نساء ورجال نزلوا توا من ذاكرة الاثنين، واقتلعت السيول ما وجدته في طريق الانحدار، وابتهجت شقوق وحفر وأعواد يابسة أضناها عطش السنين…

الجنس لا يمكن أن نمارسه إلا في خلوة، كأقصى حالات الحميمية، لكن ليس بمعزل عن ذكرياتنا مع الآخرين، الأحياء والأموات، الذين قد يقتحمون، من نوافذ الذاكرة، هذه الخلوة، ويقاسموننا- من بعيد- كأس الشهوات، يندسون بين حبات العرق والنبض، ينظرون بعيوننا ويرشفون بألسنتنا عسل الشفاه. الجنس من هذه الزاوية لا يُمارس بأعضاء الجسد فقط، ولا بالعواطف (الطيب منها والشرير)، ولكنه- بشكل معقد وغريب- يمارس، وبشكل كبير، من خلال خزان الذاكرة المكتظ بركام من صور ماضي الأماني والإحباطات، ومن قصص لم تُكتمل...

لا يوجد جسد فوق الأرض بدون تاريخ، حتى لو كان هذا التاريخ تاريخ استيهامات. وعندما نصل إلى تلك اللحظة التي ينمحي فيها الآخرون المنصهرين فينا، فاعلموا أنه الحب…

غالبا ما كان سعيد الأنباري يردد أن أبشع الخيانات هي تلك التي يوظف فيها الشريك، عن سبق الإصرار، جسدكَ جسرا للوصول إلى قمة الشهوة مع سواك، فتصبح في لعبة الإخلاص مجرد وسيط...

كان سعيد ممددا على ظهره فوق البساط، يسد عطشا آخر من قنينة الويسكي ويمرر فوق جسدِه كَفَّهُ المبللة بالماء البارد الذي خَلَّفَتْهُ في الإناء مكعبات الثلج، كان يحاول أن يخمد الجمر المتقد تحت الجلد… وكانت هي هناك غير بعيد من جلستهما، تنظر إليه كلبؤة بها نصف ارتواء يجعلها هادئة مستكينة ونصف عطش يَزْأَرُ في الدواخل. فيتلوى الجسد محدثا تغيرات في التعرجات والثنايا… كانت، من مكانها هناك، تبدو له كشجرة رمت بها العاصفة، بعيدا، عن موقع الجذور، وما زالت عالقة، بأطرافها، جمرات الاشتعال، تحيط بها دوائر من رماد الهدوء، وسحابة من خدر الارتواء، تَصّاعَدُ منها- كمبخرة متعبة- ألسنة من دخان...

في حرائق من هذا النوع لا تتفحم الأجساد، لكن شيئا ما قد يتبخر لتكتمل دورة الاحتقان والهطول والفيضان…

لم يدرِ كم مر من الوقت، في جلستهما، عندما لم يعد يقوى على فعل أي شيء. لم يعد جسده ملك إرادته...

كان يحاول أن يرفع رأسه، وأن يفتح عينيه، اللذين أثقلهما السكر، عندما أحس بلسان يلحس ندوبه التي تَنِزُّ بخيوط رفيعة من دمه...

حاول أن يتذكر في أي عراء لوحوا به أو في أي دغل من أدغال هذه الحياة انتهى به المصير. حاول أن يفتح عينيه ليتبين أي حيوان يلعق جراحه. هزه رعب شديد عندما مرت بخاطره الطريقة التي كانت تتخلص بها بعض الأنظمة من معارضيها السياسيين. تعاظم الرعب بفعل العجز الذي يكبل كل حركاته. أراد أن يصرخ، خاف من أن يزعج الوحش الذي ما زال مستمرا في لعق جراحه والتمسح به. برودة قاسية تجتاح جسده. عاودته الذكريات عندما رموا به بعد وصلة من التعذيب، عاجزا عن الحركة، نصف واعٍ، مبللا وغارقا في دمائه…

حاول فقط أن يستعيد كيف رُمي به في هذا المكان الموحش البارد…

حاول فقط أن يعرف نوع الحيوان الذي يلعق جراحه…

تمنى أن يكون كلبا أو قطة…

تمنى أن يعيش حتى الغد ليعرف ما جرى…

ها الحيوان يطبق بفكيه على القدم، المنزوعة الحذاء. يجره بعيدا عن بقع الدم والماء المنذلق. تمنى لو يستطيع أن يفتح عينيه. الحيوان يسقط ثم يعاود الوقوف. لا... لا... لم يسقط، انزلقت قائمتاه الخلفيتان، فقط. يتدحرج ثم يعاود الإمساك بالقدم ليجره مسافة أخرى. أكيد أنه يسحبه إلى جحره، إلى حيث يوجد صغاره. إلى حيث يوجد القطيع المتوحش…

كان الجلادون يسحبونه، بمثل هذه الطريقة، عندما يغمى عليه، تحت سياطهم والركلات. كان وقتها يجاهد ليحمي رأسه بيديه المكبلتين. كانوا يضربونه، عندما يستعصي عليهم الوصول إلى ضعفه. كانوا يضربونه. عندما يعجزون عن انتزاع معلومة منه أو عندما لا يكون لديه ما يمدهم به، أو عندما كان- هو بدوره- يقوم باختبار ذاته، ويعاند من أجل أن يصل إلى أقصى درجات الألم، تلك الدرجة التي إذا ما تحملناها دون انهيار تتحول إلى متعة، كان يعرف أن صموده يغيظهم، وأن إمعانهم في الضرب تعبير عن البلادة والعجز أكثر مما هو تعبير عن قوةٍ منتصرة. كان أحيانا ينتشي، من خلال الألم، بحالتهم الهستيرية التي تفوح معها رائحة الخمر والعرق النفاذة…

اِجلدني وزِدْ يا كلبا يجهل ما نريد

وإذا لم يكْفِكَ السوط

هات النار والحديد

زمجر كما تريد

عذب كما تريد

فسيسحقكم يوما زحفنا العتيد

وعواصف شعب هب من جديد...([3])

وكانوا يستشيطون غيظا، ويركبهم جنون ما بعده جنون، فيعاودون تعليقه، وينهالون عليه بالسياط، ويغمرون الرأس في الماء الممزوج بالقاذورات والأوساخ، ويتركونه معلقا وعاريا...

اتركني معلقا وعاريا

اتركني عاريا ومعلقا

من الصباح إلى المساء

عاملني بلا حياء

فالكبرياء هو الكبرياء([4])

ويستمرون ويستمر، هو ابن التاسعة عشر ربيعا، ذاك الذي كان يحمل حلما أكبر من كل سلالته التائهة فوق قمم الجبال وبين كثبان الصحراء ومتاهاتها...

الآن لا يملك تلك القدرة على الدفاع عن نفسه. كل ما فيه قد شُل. قدراته المتبقية لا تتجاوز دماغه، لذا يحاول الآن أن يخمن، من خلال قوة السحل، أي حيوان لديه كل هذه القدرة لجر جثته. توقفت الحركة إلى حين. غاب عن وعيه لفترة لا يدري كم طالت. أحس بيدين تحاولان وضعه فوق مكان مرتفع. إذن لم يكن الحيوان وحده، حيوان مدرب على مثل هذه الأعمال، وإلا كان قد نهش لحمه. ها هم يحاولون التخلص منه برميه من هذا المرتفع الذي لا يقوى على فتح عينيه ليراه ويرى مستقره الأخير، ووجوههم لحظة الإجهاز عليه… لم يعد يحس بشيء. ولم يدر كيف غاب في سبات غيبوبة عميقة، هي كل سلاح العاجز ساعة الخطر العظيم…

مر وقت طويل قبل أن يفتح عينيه مرغما تحت وطأة أشعة الشمس، حاول، متلهفا، أن يتبين المكان. تحسس جسده العاري. حاول أن يستعيد كابوس البارحة. وكيف وقع له كلّ الذي وقع؟

غادر الفراش. لم تكن قربه. توجه نحو الحمام. دخل تحت الماء الدافئ. مرر كفه على جسده متحسسا الخدوش الجديدة. لف نفسه بمنديل الحمام. غادر نحو الركن. صب لنفسه كأسا باردة من الجعة. أطل من النافذة. نهار آخر يمر عليه بعيدا عن الحرية. وضع الكأس واتجه نحو الهاتف. طالعه صوت حميد مليئا بالترقب والارتياب:

- هنا جريدة الحرية، من معي على الخط؟

- أنا يا عزيزي...

- الرفيق سعيد!؟؟

- نعم أنا…

- الدنيا مقلوبة عليك…

- كل شيء بخير…

- إذن أنت بخير؟؟؟

- نعم بخير... غدا سأكون معكم... سلم على الجميع...

بالسليقة توقع أنها تناست إيقاظه. وأدرك أن هذه المرأة تقوم باعتقاله لليوم الثاني. أصبح همه أن يغادر هذا السجن الذي يضغط على أعصابه ويخنق أنفاسه. قفز كابوس البارحة. ليس غيرها من كان يجره ليضعه فوق السرير. تعجب لقوتها على الاستمرار في الصحو. أحس بذلك الشعور الفظيع الذي ينتابه كلما تأكد من أن أحدا يحاول التحكم في حياته، في حريته، في الدقائق التي تتسرب من عمره…

ووجد نفسه يصرخ:

- لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا….

قلب كل ما وجده أمامه. قلب الكراسي. بعثر الكتب. حطم إطارا به صورتها… وجلس يحتسي كؤوس النبيذ الأحمر في انتظار عودتها…

عندما عادت راعها المنظر. كان سعيد، بفعل احتساء الخمر، قد بلغ الحد الذي يتنافى واللياقة التي يحتاجها رجل مثله لتدبير خلافه مع امرأة تنتظر أن تكون محبوبة ومثار إعجاب الآخرين…

ولم يعد الموقف يحتمل خيارا آخر غير المواجهة بين رجل وامرأة يختزن كل واحد منهما، في داخله، مقدارا كبيرا من عزة النفس والحب والشعور- المبالغ فيه- بالكرامة، بنفس القدر الذي يراكم كل منهما غضبا عما أحدثه الآخرون من ندوب في الروح وشروخ في النفس، لم تسمح الظروف لأحدهما بردع الفاعل ولا حتى بالتعبير عنها في حينها… في مثل هذه الحالة ينكل الضحايا ببعضهم البعض انتقاما للذات من الماضي الذي لم تُتَحْ فيه فرصة القصاص من الجاني الحقيقي لسبب من الأسباب… وهو ما يفسر العدد الهائل لضحايا الصدامات التي تنشب بين الفئات التي تعيش ظروف الانسحاق المادي أو المعنوي، أو هما معا...

هجمت عليه كلبؤة جوعى، رأت فيه الرجل الذي استباحها وهي في بداية الطريق، الرجل الذي ملأ مسامعها بالكلام حول الفضيلة والشرف، ولم يَثْنِهِ أي شيء عن العبث بالفضيلة والشرف من خلال عبثه بعواطفها، وعندما استفاقت لنفسها، وجدته لصا كبيرا سرق فرحها كما سرق أموال الناس وأحلامهم وهرب نحو الضفة الأخرى…

حاول أن يصدها لكنه فقد توازنه وسقط. ولم يَدْرِ كم من الوقت مر وهي فوقه- تضرب بيديها ورجليها- عندما سمعها تنتحب، وقد التصقت به معانقة إياه بقوة، جسدها يهتز في هستيريا، وقد دخلت في نوبة من نشيج…

لم يكن على علم بتاريخها الخاص، لكنه أحس منذ الليلة الأولى أن وراء هذه المرأة سرا دفينا. جرحا عميقا لم تستطع التخلص منه. ندوبا داخلية تعكر صَفْوَ اللحظات الجميلة التي قد يجود بها الدهر من حين لآخر… لكنه كان يجادل نفسه: من منا ليس له أسراره الدفينة، جراحه وندوبه التي تنغص عليه اللحظات الرائعة…؟

لو علم بما تعرضت له من قهر فظيع وظلم قاس من طرف الرجال الذين قد عرفتهم، لو كان على علم بخسائرها الفادحة لما أسلمها نفسه. فهو يعلم أن هذا النوع من الرجال والنساء يختزن، بدون وعي منه، في منطقة ما من نفسه، في عقله الباطني، طاقة تدميرية هائلة تجاه الجنس الذي كان قد تلقى من أحد أفراده، أو من مجموعة منه، طعنة الغدر. هناك استثناءات طبعا، ليس لها تفسيرٌ واضح، تشكل شذوذا عن هذه القاعدة…

أزاحها من فوقه. جمع أشياءه. لبس، بصعوبة، الجاكت الجلدي...

استعادت هدوءها. وهي لا تزال في حالة من الغضب المكتوم، الذي يحاول صاحبه أن يلجمه حتى لا يصدر عنه ما يجرح دواخل الآخرين... وخاطبته واثقة: "إياك أن تعتقد، ولو للحظة، أن سُكري هروب من الواقع!! قد يكون فيه البعض من نشدان التخفيف مما لحقني من نهش في لحمي وروحي..."

وبعد صمت مثقل بالحزن، أردفت: "أسكر لكي أسمو فوق ضعفي... أسكر لأستعيد نفسي لعلي بذلك أستعيدهُ..."

ردد مع نفسه: إذن لم أكن بالنسبة إليها سوى وسيلة...

وبلهجة يختلط فيها البوح بالاعتذار، استرسلت:

- لقد أحضرتُك إلى هنا لأقيم قداسا يعمد تَمَازُجَ روحينا والجسد...

أعادت إلى الوراء خصلة شعر غطت على وجهها: "كان أملي، خلال كل هذه السنين المنصرمة، أن أستعيد فقيدي، ولما وَلَجْتَني، آملتُ أن نستعيده معا..."

وقف حائرا أمام هذا الوضع الذي لم يتهيأ له...

أُمٌّ ثكلت ابنا تروم إعادته إلى الحياة من خلال حمل "غير شرعي"، أو حتى معترف به...

- أتعرف الآن لماذا كنت أحاول أن أبقيك وقتا أطول...؟! فلا علاقة لما جرى بيننا بالجنس في حد ذاته أو بشهوة الامتلاك...

وانخرطت في بكاء مر ونشيج اهتز له الجسد الذي كان- إلى البارحة- زاخرا بالفرح والعنفوان...

كل إنسان فوق هذا الكوكب ينطوي في دواخله على جرح أو سر، لكن النساء الجميلات، لأنهن هدف لكل تحرش أو إغراء، غالبا ما تنطوي حياتهن على أكثر من جرح وأكثر من سر. لديهن ولدى الأطفال أسرار الرجال وخطاياهم الفادحة...

تأملها طويلا قبل أن ينسحب. تساءل في دواخله هل رآها قبل لقائهما بمقهى الشاطئ ومتى...!؟؟

جر الباب وراءه، ووئيد الخطى، غادر المكان…

عندما وصل الشارع كان الليل قد أسدل ستائره. كان الهواء باردا، والشوارع شبه خالية. رفع رأسه نحو السماء فبدت بعيدة. نظر فيما حوله، فأحس بذلك الشعور الذي ينتابه كلما غادر أحد المعتقلات نحو الفضاء الواسع…

أفرد ذراعيه مثل مسيح مصلوب، ملأ صدره بالهواء، وصرخ بأعلى صوته: "ما أروعك أيتها الحرية، يا أنتِ التي أَبْعَد من أن يدركك من لم ترغمهم الظروف على أن يفقدوك يوما…!"

كان يؤمن أن الفقدان هو ما ينبهنا لقيمة الأشياء والأشخاص والقيم…

كان يسير مترنحا، فرحا بهذا الصفاء الذي داهمه، وأعاد روحه إلى نقاء أيام الشباب الأولى حيث لم يكن في حاجة إلى أكثر من رغيف نظيف وركن دافئ وقلب يدق بالحب والحنان من أجله، وأوراقٍ عذراء ليذرف ذاته فوق صفحاتها معترفا بكل أوجاعه وبما اقترف، في غفلة من الشك، اليقينُ…

[1] - هكذا كانت دادا تنطق يأجوج ومأجوج، الشعبين اللذين ورد اسمهما في الإنجيل والقرآن. ويُعتقد أنهما بالشمال والشرق عند الثلوج والجليد بسيبيريا ومنشوريه وشمال غرب الصين...

[2] - شعر: Balaise Cendrars غناء: Bernard Lavilliers

- [3]مقطع من إحدى قصائد الشاعر توفيقي بلعيد التي لم تنشر، لأسباب عديدة. كًتبت سنة 1978 وألقيت في أكثر من جامعة وتجمع...

[4]- نفس المرجع أعلاه.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F95%2F809135%2F125756675_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F49%2F28%2F809135%2F123243998_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F70%2F809135%2F119759860_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F36%2F809135%2F116737045_o.jpg)